입력 2016.12.17 03:00

큐레이션으로 성공한 기업들

세계 최대 검색 엔진 구글의 첫 화면 구성은 간단하다. 구글의 로고 그리고 그 아래 네모난 검색창이 전부다. 구글이 처음 세상에 등장한 1998년은 야후, MSN 등 포털 사이트의 전성기였다. 홈페이지를 열면 이메일, 뉴스, 날씨, 각종 블로그 정보부터 광고까지 빼곡하게 들어찬 모습이 일반적인 포털 사이트의 시작 화면이었다. 그러나 구글은 검색어창 한 가지만 남기고 다른 메뉴를 생략했다. 이용자가 '검색'이라는 원래의 목적에만 집중하게 유도했다. 독일 시장 조사업체 슈타티스타에 따르면 2000년 1%에 불과했던 구글의 글로벌 검색 엔진 시장점유율은 2016년 1분기 기준 89.4%에 이른다.

다양한 상품을 취급하는 것을 강점으로 내세우던 유통업계도 큐레이션(상품 선별·추천)을 강화하고 있다.

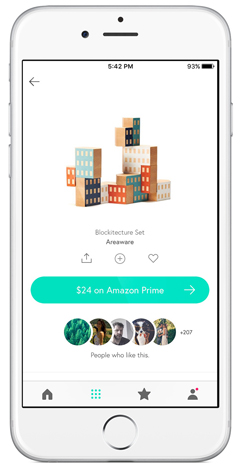

'모든 것을 파는' 세계 최대 온라인 쇼핑몰 아마존닷컴 미국 웹사이트에는 4억8800만개(2015년 기준)의 상품이 등록돼 있다. 캐노피는 2013년 아마존 상품의 늪에서 허우적대는 소비자를 겨냥해 큐레이팅 서비스를 시작했다. 캐노피는 일반 방문자의 조회 수나 판매 데이터에 기반한 자동 추천이 아닌 제품 디자이너 출신 직원들이 직접 고른 상품을 간결한 목록으로 보여준다. 이 곳을 통해 물건이 판매되면 아마존으로부터 일정 비율의 수수료를 받는다. 캐노피의 공동 창업자 브라이언 암스트롱은 IT 전문지 와이어드 인터뷰에서 "아마존은 '모든 것'을 팔지만 우리가 보여주는 것은 '살 만한 모든 것'"이라고 말했다.

넓은 공간과 수만 가지 품목으로 소비자를 공략하던 할인점도 전략을 바꾸는 추세다. 독일계 할인점 알디(Aldi)와 리들(Lidl)은 1000~1600가지 상품만 취급하는 전략으로 테스코, 세인즈버리, 아스다(월마트 영국 체인), WM모리슨 등 4대 할인점이 장악해왔던 영국 할인점 업계에 돌풍을 일으켰다. 이들은 매장 넓이와 직원 수를 최소화하고 판매 제품의 90% 이상을 자체 브랜드 제품으로 채웠다. 대신 가격은 기존 대형 마트 대비 30% 낮은 수준으로 매겼다. 2010년 두 회사의 영국 시장 점유율 합계는 4.5%에 불과했지만 올해 9월에는 10.8%를 넘어서며 WM모리슨을 앞질렀다. 반면 5년 전까지 30%를 웃도는 점유율을 자랑하던 테스코는 점유율이 27~28%대로 하락하자 취급 품목을 기존의 3분의 1로 줄였다.

한 가지 분야에 집중해 식자재부터 요리와 와인, 레시피와 어울리는 주방용품까지 추천하는 이탈리아 유통 체인 이틀리(Eataly)는 소비자의 선택에 도움을 주는 큐레이션을 강화해 성공을 거둔 사례다. 2007년 이탈리아에 낸 첫 매장은 첫해 누적 방문객 250만명, 매출액 4000만달러를 기록하며 돌풍을 일으켰다. 창립 10년째인 2016년 현재 일본·미국·브라질·모나코·터키·한국 등에 진출해 인기몰이 중이다.

'큐레이션: 과감히 덜어내는 힘'의 저자 마이클 바스카 옥스퍼드대 브룩스국제센터 연구원은 "선택권 과잉의 부담을 덜어주는 큐레이션의 힘은 유통업은 물론 모든 분야의 비즈니스에 대한 접근법을 바꿀 만큼 강력하다"고 말했다.

다양한 상품을 취급하는 것을 강점으로 내세우던 유통업계도 큐레이션(상품 선별·추천)을 강화하고 있다.

'모든 것을 파는' 세계 최대 온라인 쇼핑몰 아마존닷컴 미국 웹사이트에는 4억8800만개(2015년 기준)의 상품이 등록돼 있다. 캐노피는 2013년 아마존 상품의 늪에서 허우적대는 소비자를 겨냥해 큐레이팅 서비스를 시작했다. 캐노피는 일반 방문자의 조회 수나 판매 데이터에 기반한 자동 추천이 아닌 제품 디자이너 출신 직원들이 직접 고른 상품을 간결한 목록으로 보여준다. 이 곳을 통해 물건이 판매되면 아마존으로부터 일정 비율의 수수료를 받는다. 캐노피의 공동 창업자 브라이언 암스트롱은 IT 전문지 와이어드 인터뷰에서 "아마존은 '모든 것'을 팔지만 우리가 보여주는 것은 '살 만한 모든 것'"이라고 말했다.

넓은 공간과 수만 가지 품목으로 소비자를 공략하던 할인점도 전략을 바꾸는 추세다. 독일계 할인점 알디(Aldi)와 리들(Lidl)은 1000~1600가지 상품만 취급하는 전략으로 테스코, 세인즈버리, 아스다(월마트 영국 체인), WM모리슨 등 4대 할인점이 장악해왔던 영국 할인점 업계에 돌풍을 일으켰다. 이들은 매장 넓이와 직원 수를 최소화하고 판매 제품의 90% 이상을 자체 브랜드 제품으로 채웠다. 대신 가격은 기존 대형 마트 대비 30% 낮은 수준으로 매겼다. 2010년 두 회사의 영국 시장 점유율 합계는 4.5%에 불과했지만 올해 9월에는 10.8%를 넘어서며 WM모리슨을 앞질렀다. 반면 5년 전까지 30%를 웃도는 점유율을 자랑하던 테스코는 점유율이 27~28%대로 하락하자 취급 품목을 기존의 3분의 1로 줄였다.

한 가지 분야에 집중해 식자재부터 요리와 와인, 레시피와 어울리는 주방용품까지 추천하는 이탈리아 유통 체인 이틀리(Eataly)는 소비자의 선택에 도움을 주는 큐레이션을 강화해 성공을 거둔 사례다. 2007년 이탈리아에 낸 첫 매장은 첫해 누적 방문객 250만명, 매출액 4000만달러를 기록하며 돌풍을 일으켰다. 창립 10년째인 2016년 현재 일본·미국·브라질·모나코·터키·한국 등에 진출해 인기몰이 중이다.

'큐레이션: 과감히 덜어내는 힘'의 저자 마이클 바스카 옥스퍼드대 브룩스국제센터 연구원은 "선택권 과잉의 부담을 덜어주는 큐레이션의 힘은 유통업은 물론 모든 분야의 비즈니스에 대한 접근법을 바꿀 만큼 강력하다"고 말했다.

Copyright ⓒ WEEKLY BIZ. All Rights Reserved

위클리비즈 구독신청