입력 2019.10.11 03:00

[이철민의 Global Prism] <24> 베를린 장벽 붕괴 30년, 경제 격차에 분열하는 동서독

'독일 통일의 날'인 지난 3일 앙겔라 메르켈 독일 총리는 독일 북부의 항구 도시 킬에서 열린 29주년 행사에서 "통일은 단번에 매듭지은 사건이 아니라, 모든 독일인에게 영향을 주는 계속된 임무"라고 말했다. 이날 프랑크발터 슈타인마이어 대통령 연설도 마찬가지였다. "독일에 위대한 행운이었던 통일은 국가의 트로피 진열장에 전시될 사건이 아니라, 지속적인 과정이다." 독일은 다음 달 9일엔 베를린 장벽 붕괴 30주년을 맞는다.

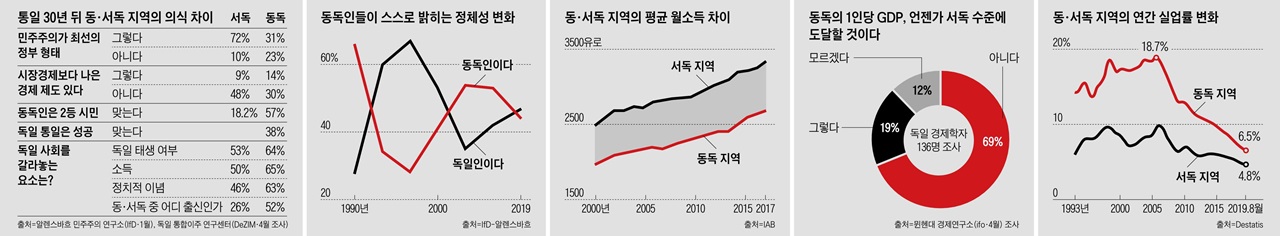

지난달 25일 나온 '독일 통일 현황' 연례 보고서. 과거 독일민주공화국(DDR)에 속했던 동부 독일(이하 동독) 5개 주의 1인당 국내총생산(GDP)은 1990년 서부 독일(서독)인의 43%에서 작년엔 75%까지 올랐다. 또 2005년까지만 해도 18.7%였던 동독의 실업률은 지난 8월엔 6.5%까지 내려갔다. 동독인의 임금 수준도 작년엔 서독인의 85%까지 따라갔다. 이 보고서는 "동독의 낮은 생활비를 고려하면, 동·서독 간 소득 차는 더 작다"고 주장했다. 독일 경제에너지부의 동독 담당 정무차관인 크리스티안 히어테는 "우리가 이룬 것을 돌이켜보면 자부할 만한 이유가 충분하다"며 "부정적인 어조를 사용하지 말자"고 했다.

좁혀지지 않는 경제력 차이

그런데도 왜 메르켈 총리와 슈타인마이어 대통령은 '지속적인 통일 프로세스'를 강조했을까. 동독 경제가 발전한 것은 사실이지만, 지난 10여 년간 두 지역 간 경제적 수렴 과정이 중단되고 오히려 역주행한다는 위기의식이 동독인들 사이에 팽배하기 때문이다. 독일 통일 당시 총리였던 헬무트 콜이 1990년 동독인들에게 약속했던 "번창하는 광경"이 어디 있느냐는 분노가 커졌다.

지난달 25일 나온 '독일 통일 현황' 연례 보고서. 과거 독일민주공화국(DDR)에 속했던 동부 독일(이하 동독) 5개 주의 1인당 국내총생산(GDP)은 1990년 서부 독일(서독)인의 43%에서 작년엔 75%까지 올랐다. 또 2005년까지만 해도 18.7%였던 동독의 실업률은 지난 8월엔 6.5%까지 내려갔다. 동독인의 임금 수준도 작년엔 서독인의 85%까지 따라갔다. 이 보고서는 "동독의 낮은 생활비를 고려하면, 동·서독 간 소득 차는 더 작다"고 주장했다. 독일 경제에너지부의 동독 담당 정무차관인 크리스티안 히어테는 "우리가 이룬 것을 돌이켜보면 자부할 만한 이유가 충분하다"며 "부정적인 어조를 사용하지 말자"고 했다.

좁혀지지 않는 경제력 차이

그런데도 왜 메르켈 총리와 슈타인마이어 대통령은 '지속적인 통일 프로세스'를 강조했을까. 동독 경제가 발전한 것은 사실이지만, 지난 10여 년간 두 지역 간 경제적 수렴 과정이 중단되고 오히려 역주행한다는 위기의식이 동독인들 사이에 팽배하기 때문이다. 독일 통일 당시 총리였던 헬무트 콜이 1990년 동독인들에게 약속했던 "번창하는 광경"이 어디 있느냐는 분노가 커졌다.

동독인의 월평균 임금은 2000년 1970유로에서 2017년엔 2690유로(약 352만원)로 올랐다. 그러나 서독인 임금보다는 20% 낮다. 양쪽의 1인당 GDP(국내총생산)도 15년 전이나 지금이나 계속 20% 차이를 보인다. 지금 동독의 경제 발전에 절실하게 필요한 고등교육을 받고 야망 있는 젊은 층이 독일 통일 이후 대거 서독으로 옮겨간 것도 이런 격차를 영구화한다. 1989년 이후 동독 인구의 15%에 해당하는 약 300만명이 서독으로 떠났다. 동부 작센주의 시민운동가인 프랑크 리히터는 파이낸셜타임스(FT)에 "우리도 낙원에 살 것이란 소망은 사라진 지 오래고, 자녀와 손주까지 두 세대가 동독에서 사라졌다"고 말했다.

독일 지도층에서 동독 출신은 1.7%

독일 정부는 낡은 인프라와 붕괴 직전의 건물들을 재건하는 데만 수천억 유로를 썼다. 그러나 독일 증시에서 최우량 주식의 주가 동향을 보여주는 닥스(DAX) 지수에 포함된 30개 기업 중에서 동독에 위치한 것은 하나도 없다. 독일 일간지 디 벨트가 매년 집계하는 독일 500대 기업 중 동독에 본부가 있는 것은 37곳. 그나마 베를린 소재 기업을 빼면 17곳에 불과하다. 부가가치가 높은 경제 활동이나 최고위 경영층의 결정이 이뤄지고 연구·개발 능력이 있는 곳은 모두 서독에 있다. 동독은 그저 작업대에 불과하다.

수많은 서독 출신 기업인이 와서 '일자리 유지'를 약속하고, 동독의 낡은 기업을 종종 '1마르크'에 인수했다. 이렇게 동독의 약 1만4000개 국영·협동 기업이 민간에 팔렸다. 그러나 동독의 오스트마르크화(貨)와 서독의 마르크화를 1대1로 맞교환한 임금을 보장하면서, 통일 독일은 생산성이 낮은 기업들을 계속 유지할 수 없었다. 통일 이후 구조 개혁으로 동독에선 약 300만명의 실직자가 발생했다. 전문직 종사자들도 20여 년 해 오던 일을 서독 기준에 맞춰 100시간 재교육을 받고 '자격증'을 다시 따야 했다. 상당수는 전보다 못한 일자리에 만족해야 했다.

한편, 동독의 기업·대학·지방정부 요직은 벤츠 타고 온 서독인들이 차지했다. 2016년 라이프치히 대학의 조사에 따르면, 현재 동독의 주 정부·언론·기업 등 지도층에서조차 동독 출신은 20%에 불과하다. 정치인·법원·기업인·군인 등을 망라한 독일 전체 지도층에서 동독인의 비율은 겨우 1.7%다. 도이체벨레(DW)방송은 "동독인들 머릿속에는 또 하나의 벽이 존재하며, 그들은 서독이 지배하는 '문화적 식민주의'를 겪는다는 피해 의식이 크다"고 보도했다.

독일 지도층에서 동독 출신은 1.7%

독일 정부는 낡은 인프라와 붕괴 직전의 건물들을 재건하는 데만 수천억 유로를 썼다. 그러나 독일 증시에서 최우량 주식의 주가 동향을 보여주는 닥스(DAX) 지수에 포함된 30개 기업 중에서 동독에 위치한 것은 하나도 없다. 독일 일간지 디 벨트가 매년 집계하는 독일 500대 기업 중 동독에 본부가 있는 것은 37곳. 그나마 베를린 소재 기업을 빼면 17곳에 불과하다. 부가가치가 높은 경제 활동이나 최고위 경영층의 결정이 이뤄지고 연구·개발 능력이 있는 곳은 모두 서독에 있다. 동독은 그저 작업대에 불과하다.

수많은 서독 출신 기업인이 와서 '일자리 유지'를 약속하고, 동독의 낡은 기업을 종종 '1마르크'에 인수했다. 이렇게 동독의 약 1만4000개 국영·협동 기업이 민간에 팔렸다. 그러나 동독의 오스트마르크화(貨)와 서독의 마르크화를 1대1로 맞교환한 임금을 보장하면서, 통일 독일은 생산성이 낮은 기업들을 계속 유지할 수 없었다. 통일 이후 구조 개혁으로 동독에선 약 300만명의 실직자가 발생했다. 전문직 종사자들도 20여 년 해 오던 일을 서독 기준에 맞춰 100시간 재교육을 받고 '자격증'을 다시 따야 했다. 상당수는 전보다 못한 일자리에 만족해야 했다.

한편, 동독의 기업·대학·지방정부 요직은 벤츠 타고 온 서독인들이 차지했다. 2016년 라이프치히 대학의 조사에 따르면, 현재 동독의 주 정부·언론·기업 등 지도층에서조차 동독 출신은 20%에 불과하다. 정치인·법원·기업인·군인 등을 망라한 독일 전체 지도층에서 동독인의 비율은 겨우 1.7%다. 도이체벨레(DW)방송은 "동독인들 머릿속에는 또 하나의 벽이 존재하며, 그들은 서독이 지배하는 '문화적 식민주의'를 겪는다는 피해 의식이 크다"고 보도했다.

난민 유입 후 동독인 소외감 심화

이런 동독인의 분노에 불을 댕긴 것이 2015~2016년 메르켈 정부가 허용한 106만명의 시리아·이라크·아프가니스탄 무슬림 난민 유입이었다. 이 난민들은 대부분 잘사는 서독 지역으로 갔다. 하지만 동독인들은 이 난민들의 사회 통합을 위한 각종 보조금과 혜택이 발표될 때마다 "난민에게 쓸 돈은 있고, 예전부터 여기 있었던 동족인 우리에게 쓸 돈은 없느냐" "난민 이전에 우리부터 통합하라"고 흥분한다. 도이체벨레방송은 지난달 2일 텅 빈 마을과 문 닫은 상점, 낡은 가로등, 아이들은 거의 보이지 않는 동독의 소도시들을 소개했다. 미국 브루킹스 연구소의 콘스탄체 슈텔첸뮐러 연구원은 "동독인들은 1989년의 자신들보다, 2015년의 시리아 난민들을 정부가 더 환대한다고 생각한다"고 말했다.

독일 정부에 대한 반감(反感)은 여론조사 결과에서도 그대로 나타난다. 동독인의 57%는 자신들이 "독일의 2등 시민"이라고 생각한다. 난민에게 밀려 곧 3등 시민으로 추락하리라는 주장도 적지 않다. 동독인 중에는 스스로를 '독일인'(44%)보다는, '동독인'(47%)이라고 밝히는 비율이 더 높다. "독일 민주주의가 최선의 정부 체제인가"를 묻는 질문에 31%의 동독인만이 '그렇다'고 답했다. "독일의 통일은 성공적"이라고 답한 동독인은 38%에 그쳤고, 40세 이하에선 그나마 20%로 떨어졌다. 뮌헨대의 달리아 마린 경제학과 교수는 "하나의 체제 속에 두 개의 영혼이 존재한다"고 진단했다.

이런 동독인의 분노에 불을 댕긴 것이 2015~2016년 메르켈 정부가 허용한 106만명의 시리아·이라크·아프가니스탄 무슬림 난민 유입이었다. 이 난민들은 대부분 잘사는 서독 지역으로 갔다. 하지만 동독인들은 이 난민들의 사회 통합을 위한 각종 보조금과 혜택이 발표될 때마다 "난민에게 쓸 돈은 있고, 예전부터 여기 있었던 동족인 우리에게 쓸 돈은 없느냐" "난민 이전에 우리부터 통합하라"고 흥분한다. 도이체벨레방송은 지난달 2일 텅 빈 마을과 문 닫은 상점, 낡은 가로등, 아이들은 거의 보이지 않는 동독의 소도시들을 소개했다. 미국 브루킹스 연구소의 콘스탄체 슈텔첸뮐러 연구원은 "동독인들은 1989년의 자신들보다, 2015년의 시리아 난민들을 정부가 더 환대한다고 생각한다"고 말했다.

독일 정부에 대한 반감(反感)은 여론조사 결과에서도 그대로 나타난다. 동독인의 57%는 자신들이 "독일의 2등 시민"이라고 생각한다. 난민에게 밀려 곧 3등 시민으로 추락하리라는 주장도 적지 않다. 동독인 중에는 스스로를 '독일인'(44%)보다는, '동독인'(47%)이라고 밝히는 비율이 더 높다. "독일 민주주의가 최선의 정부 체제인가"를 묻는 질문에 31%의 동독인만이 '그렇다'고 답했다. "독일의 통일은 성공적"이라고 답한 동독인은 38%에 그쳤고, 40세 이하에선 그나마 20%로 떨어졌다. 뮌헨대의 달리아 마린 경제학과 교수는 "하나의 체제 속에 두 개의 영혼이 존재한다"고 진단했다.

민족주의 극우정당에 표 몰려

최근 선거에서 동독인들의 표가 극우 민족주의 정당인 '독일을 위한 대안(AfD)'과 공산당의 후신인 '레프트당'으로 쏠리는 것도 이런 맥락에서다. 9월 1일 옛 동독 지역인 작센과 브란덴부르크 2개 주에서 있었던 지방 선거에서, AfD는 각각 27.5%와 23.5%의 지지를 얻어 제2당이 됐다. AfD는 애초 그리스에 대한 독일 정부의 구제금융에 반발해 반(反)유럽주의를 표방하며 2013년 서독에서 시작한 극우 포퓰리스트 정당이다. 2017년 9월 총선에선 12.6%의 지지율로 제3당이 됐다. 그런데 동독 내 지지율은 독일 전체의 배 이상인 것이다. 심지어 작센주에선 AfD와 레프트당(10.4%)이 얻은 득표율만 38%에 달한다. 그만큼 기득권 정당들이 이끄는 연방 정부에 대한 분노가 쌓인 것이다.

결국 동독인들은 지난 30년의 자유민주주의와 개방사회 결과에 실망했고, 이번 선거에서 "동부여, 일어나라" "1989년의 혁명을 완수하자"는 슬로건을 내건 AfD에 호응했다. 동독의 한 AfD 남성 지지자는 독일 언론에 "현재 연방 정부가 우리 뜻에 반해 모든 것을 결정하는 것처럼 옛 공산당도 그렇게 했다"며 "이미 한 체제를 무너뜨렸는데 또 못하겠느냐"고 말했다.

최근 선거에서 동독인들의 표가 극우 민족주의 정당인 '독일을 위한 대안(AfD)'과 공산당의 후신인 '레프트당'으로 쏠리는 것도 이런 맥락에서다. 9월 1일 옛 동독 지역인 작센과 브란덴부르크 2개 주에서 있었던 지방 선거에서, AfD는 각각 27.5%와 23.5%의 지지를 얻어 제2당이 됐다. AfD는 애초 그리스에 대한 독일 정부의 구제금융에 반발해 반(反)유럽주의를 표방하며 2013년 서독에서 시작한 극우 포퓰리스트 정당이다. 2017년 9월 총선에선 12.6%의 지지율로 제3당이 됐다. 그런데 동독 내 지지율은 독일 전체의 배 이상인 것이다. 심지어 작센주에선 AfD와 레프트당(10.4%)이 얻은 득표율만 38%에 달한다. 그만큼 기득권 정당들이 이끄는 연방 정부에 대한 분노가 쌓인 것이다.

결국 동독인들은 지난 30년의 자유민주주의와 개방사회 결과에 실망했고, 이번 선거에서 "동부여, 일어나라" "1989년의 혁명을 완수하자"는 슬로건을 내건 AfD에 호응했다. 동독의 한 AfD 남성 지지자는 독일 언론에 "현재 연방 정부가 우리 뜻에 반해 모든 것을 결정하는 것처럼 옛 공산당도 그렇게 했다"며 "이미 한 체제를 무너뜨렸는데 또 못하겠느냐"고 말했다.

Copyright ⓒ WEEKLY BIZ. All Rights Reserved

위클리비즈 구독신청

이미지 크게보기

이미지 크게보기