입력 2018.10.05 03:00

[Cover Story] '원조 지한파' 휴 패트릭 美 컬럼비아大 교수의 충고

"최저임금 인상보다 고졸·대졸 임금격차 해소가 효과적"

한국은 인재가 산업발전 원동력 성장 책임져야 할 젊은층 박탈감 커…

노동시장 개혁 않으면 정말 위험할 수 있다

이미지 크게보기

이미지 크게보기

전 세계 원유 매장량 1위이면서도 연 물가 상승률이 475%, 1인당 GDP는 7년 전과 비교해 30% 수준으로 추락한 나라가 있다. 남미 최대 산유국 베네수엘라 얘기다. 가만히 있어도 '오일 머니'가 굴러들어와 무상 복지에 흥청망청하던 베네수엘라는 1999년 좌파 정권이 들어선 뒤 실정(失政)을 거듭하면서 지금은 생지옥으로 변했다. 석유를 팔아 번 돈은 초저가 주택 공급에 생필품 무료 분배, 무상 교육·무상 의료 등 '포퓰리즘' 정책에 탕진했고, 주요 기업 국유화와 해외 기업·투자 통제 등 사회주의 경제정책까지 겹치면서 경제는 활력을 잃었다. 기초 체력이 바닥난 상태에서 저유가라는 외부 충격이 몰아치자 석유 수출에만 의존했던 베네수엘라 경제는 순식간에 나락으로 떨어졌다.

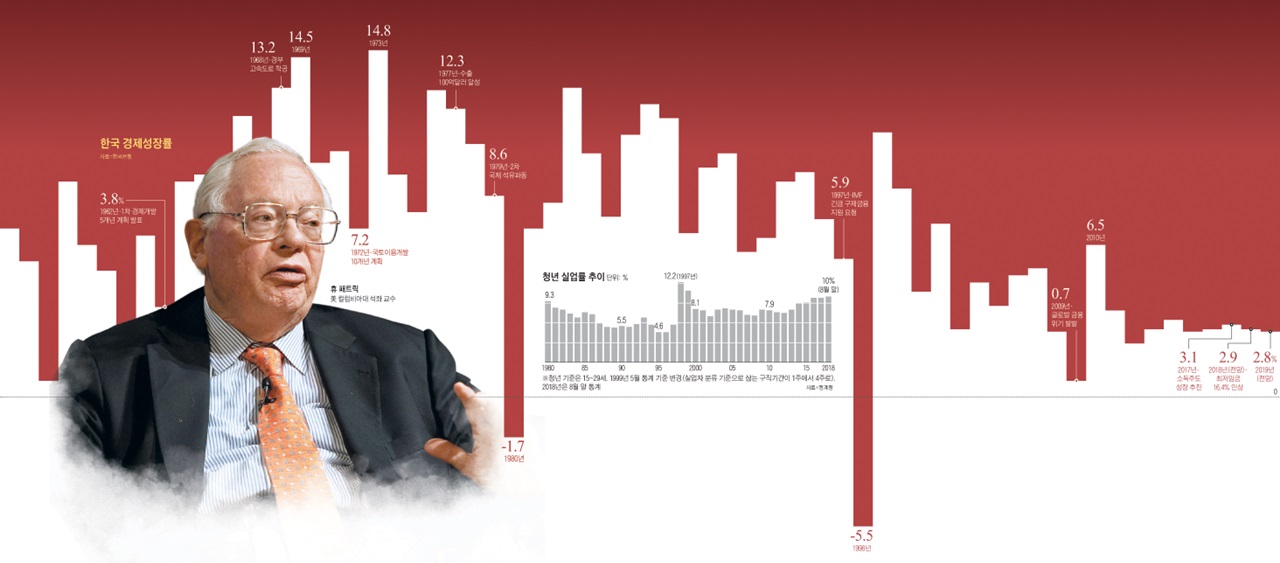

고전하는 한국 경제

그렇다면 한국 경제는 지금 어디로 가고 있을까. 문재인 정부 출범 이후 각종 경제 지표는 빨간불이 들어온 지 오래다. 저성장의 늪에서 헤어나오지 못하고 있고, 실업률은 IMF 외환 위기 이후 최악 수준까지 치닫고 있다. 기업들은 경직된 노동시장과 해소되지 않는 악성 규제로 갈수록 국내 투자를 꺼린다. 정부는 최저임금 인상과 주 52시간 근무제 같은 반(反)기업 정책만 밀어붙이고 있다. 이런 위기 속에서 한국 경제가 나아갈 길은 어딜까. WEEKLY BIZ는 조언을 구하기 위해 휴 패트릭(Patrick) 미국 컬럼비아대 석좌교수를 찾았다. 그는 1952년부터 66년 동안 한국을 면밀히 관찰해온 경제학자. '한국 사람보다 한국 경제를 더 잘 안다'는 평가가 나올 정도다. 거의 매년 한국을 찾아 학자와 관료·지인을 만나 한국 경제에 대해 의견을 주고받는다. 기자는 그를 3년간 4번 만났다. 만날 때마다 그에게서 한국에 대한 깊은 애정을 느낄 수 있었다. 이번 만남의 장소는 뉴욕 맨해튼 컬럼비아대 연구실. 오랜만에 만난 기자를 반기며 A4 용지를 손에 들고 나왔다. 그 종이에는 지난번 식사 때 나눈 대화가 꼼꼼하게 적혀 있었다. 인터뷰를 진행하는 동안에도 그는 틈틈이 의견을 물으며 내용을 계속 메모해 갔다.

한국 고성장 원동력은 인재 육성

패트릭 교수는 "6·25전쟁 이후 폐허가 된 서울 모습이 아직 눈에 선한데, 얼마 전 서울을 방문했을 때 100층짜리 호텔에 머물렀다"면서 "기적이라는 단어가 전혀 어색하지 않은 나라"라고 말했다. 그러면서도 최근 경제 상황에 대해 걱정을 털어놓았다. 인재가 자산인 나라에서 청년 실업률이 높아지고, 결혼·출산 등을 포기하는 자조적 분위기가 확산하는 점은 심각한 문제라는 것이다. 그는 한국 경제가 성장 동력을 되찾기 위해서는 노동시장을 개혁해 고용 유연성을 늘리고, 정규직 과보호를 없애고, 대학을 대체하는 직업교육 기관을 늘려야 한다고 했다. 최저임금 인상보다는 고졸·대졸 임금 격차를 해소하는 게 더 효과적인 정책이라고 했다. 그는 "글로벌화된 환경에서 자란 젊은이들이 앞으로 한국 성장기를 책임져야 할 인재들인데, 앞선 세대에 비해 취직, 집 장만하기 등이 어려워 상대적 박탈감이 매우 크다"면서 "이들이 자신감과 꿈을 가지고 공부하고, 도전할 수 있는 환경을 만드는 게 무엇보다 중요하다"고 말했다.

복지보다 경제 회복에 초점 맞춰야

세계 최고 글로벌 신용 평가 회사인 무디스에서 아시아국가신용 담당 수석부사장으로 일했던 토머스 번(Byrne) 코리아소사이어티 회장. 한국 국가 신용 등급 평가도 담당했던 인물이다. 그는 "한국 정부가 앞으로 한반도 비핵화 과정에서 불거질 재정 부담 문제 등을 너무 가볍게 보고 있다"면서 "이런 미래 불확실성에 대비해서 지금 복지보다는 경제성장과 회복에 초점을 맞춰야 한다"고 말했다.

베르너 파샤(Pascha) 독일 뒤스부르크·에센대 동아시아연구소장은 최저임금 인상에 대해 "성장률 침체나 미·중 무역 갈등으로 인한 수출 환경 악화 등 경제 여건이 너무 안 좋은 상황이라 적절하지 않다"면서 "(최저임금 인상을 통해) 소득 불평등 문제를 해소하려는 것 같은데 궁극적으론 경제적 성장이 불평등 해소를 앞당기는 지름길"이라고 지적했다.

전 세계 국가 경쟁력을 분석하는 크리스토스 카볼리스(Cabolis) 스위스 IMD경영대학원 국제경쟁력센터(WCC) 수석이코노미스트는 "한국 최대 강점은 디지털 경쟁력"이라고 말했다. 실제 IMD 디지털 경쟁력 순위에서 한국은 14위로 전체 국가 경쟁력 종합 순위 27위를 웃돈다. 그는 "기술 교육 시스템, 과학에 대한 관심도, 신기술 수용력 부문에서 한국이 강점이 있기 때문에 이를 잘 살리는 정책이 필요하다"고 강조했다. WEEKLY BIZ가 '지한파(知韓派)' 글로벌 전문가들을 만나 한국 경제 문제점과 발전 방안을 물어봤다.

고전하는 한국 경제

그렇다면 한국 경제는 지금 어디로 가고 있을까. 문재인 정부 출범 이후 각종 경제 지표는 빨간불이 들어온 지 오래다. 저성장의 늪에서 헤어나오지 못하고 있고, 실업률은 IMF 외환 위기 이후 최악 수준까지 치닫고 있다. 기업들은 경직된 노동시장과 해소되지 않는 악성 규제로 갈수록 국내 투자를 꺼린다. 정부는 최저임금 인상과 주 52시간 근무제 같은 반(反)기업 정책만 밀어붙이고 있다. 이런 위기 속에서 한국 경제가 나아갈 길은 어딜까. WEEKLY BIZ는 조언을 구하기 위해 휴 패트릭(Patrick) 미국 컬럼비아대 석좌교수를 찾았다. 그는 1952년부터 66년 동안 한국을 면밀히 관찰해온 경제학자. '한국 사람보다 한국 경제를 더 잘 안다'는 평가가 나올 정도다. 거의 매년 한국을 찾아 학자와 관료·지인을 만나 한국 경제에 대해 의견을 주고받는다. 기자는 그를 3년간 4번 만났다. 만날 때마다 그에게서 한국에 대한 깊은 애정을 느낄 수 있었다. 이번 만남의 장소는 뉴욕 맨해튼 컬럼비아대 연구실. 오랜만에 만난 기자를 반기며 A4 용지를 손에 들고 나왔다. 그 종이에는 지난번 식사 때 나눈 대화가 꼼꼼하게 적혀 있었다. 인터뷰를 진행하는 동안에도 그는 틈틈이 의견을 물으며 내용을 계속 메모해 갔다.

한국 고성장 원동력은 인재 육성

패트릭 교수는 "6·25전쟁 이후 폐허가 된 서울 모습이 아직 눈에 선한데, 얼마 전 서울을 방문했을 때 100층짜리 호텔에 머물렀다"면서 "기적이라는 단어가 전혀 어색하지 않은 나라"라고 말했다. 그러면서도 최근 경제 상황에 대해 걱정을 털어놓았다. 인재가 자산인 나라에서 청년 실업률이 높아지고, 결혼·출산 등을 포기하는 자조적 분위기가 확산하는 점은 심각한 문제라는 것이다. 그는 한국 경제가 성장 동력을 되찾기 위해서는 노동시장을 개혁해 고용 유연성을 늘리고, 정규직 과보호를 없애고, 대학을 대체하는 직업교육 기관을 늘려야 한다고 했다. 최저임금 인상보다는 고졸·대졸 임금 격차를 해소하는 게 더 효과적인 정책이라고 했다. 그는 "글로벌화된 환경에서 자란 젊은이들이 앞으로 한국 성장기를 책임져야 할 인재들인데, 앞선 세대에 비해 취직, 집 장만하기 등이 어려워 상대적 박탈감이 매우 크다"면서 "이들이 자신감과 꿈을 가지고 공부하고, 도전할 수 있는 환경을 만드는 게 무엇보다 중요하다"고 말했다.

복지보다 경제 회복에 초점 맞춰야

세계 최고 글로벌 신용 평가 회사인 무디스에서 아시아국가신용 담당 수석부사장으로 일했던 토머스 번(Byrne) 코리아소사이어티 회장. 한국 국가 신용 등급 평가도 담당했던 인물이다. 그는 "한국 정부가 앞으로 한반도 비핵화 과정에서 불거질 재정 부담 문제 등을 너무 가볍게 보고 있다"면서 "이런 미래 불확실성에 대비해서 지금 복지보다는 경제성장과 회복에 초점을 맞춰야 한다"고 말했다.

베르너 파샤(Pascha) 독일 뒤스부르크·에센대 동아시아연구소장은 최저임금 인상에 대해 "성장률 침체나 미·중 무역 갈등으로 인한 수출 환경 악화 등 경제 여건이 너무 안 좋은 상황이라 적절하지 않다"면서 "(최저임금 인상을 통해) 소득 불평등 문제를 해소하려는 것 같은데 궁극적으론 경제적 성장이 불평등 해소를 앞당기는 지름길"이라고 지적했다.

전 세계 국가 경쟁력을 분석하는 크리스토스 카볼리스(Cabolis) 스위스 IMD경영대학원 국제경쟁력센터(WCC) 수석이코노미스트는 "한국 최대 강점은 디지털 경쟁력"이라고 말했다. 실제 IMD 디지털 경쟁력 순위에서 한국은 14위로 전체 국가 경쟁력 종합 순위 27위를 웃돈다. 그는 "기술 교육 시스템, 과학에 대한 관심도, 신기술 수용력 부문에서 한국이 강점이 있기 때문에 이를 잘 살리는 정책이 필요하다"고 강조했다. WEEKLY BIZ가 '지한파(知韓派)' 글로벌 전문가들을 만나 한국 경제 문제점과 발전 방안을 물어봤다.

Copyright ⓒ WEEKLY BIZ. All Rights Reserved

위클리비즈 구독신청