[Cover Story]

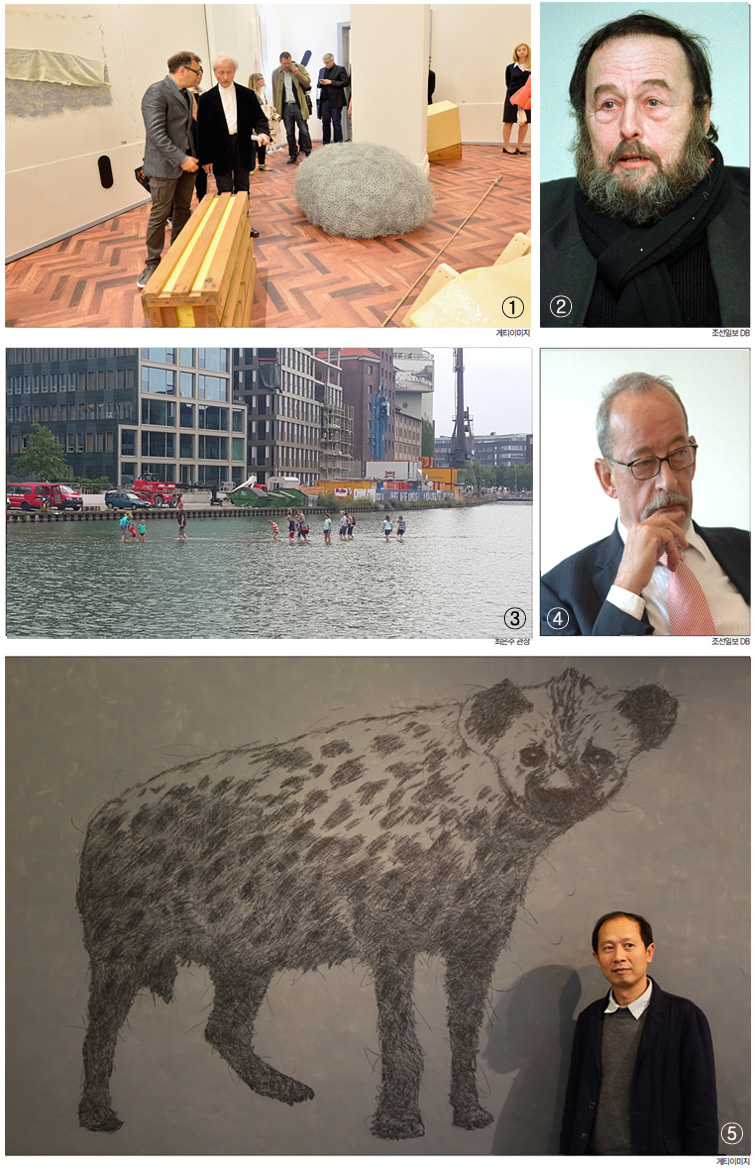

작품보다 작업 과정 보여준 전설적 감독… 광주 비엔날레 총괄 역임 하랄트 제만

광장·거리·숲·호수… 삶 속에 작품 배치 '뮌스터 조각 프로젝트' 카스퍼 쾨니히

이미지 크게보기

이미지 크게보기

꼭 봤으면 했는데 놓친 전시가 있다. 큐레이터계 전설이자 광주비엔날레 감독으로 우리에게도 친숙한 하랄트 제만(Szeemann·1933~2005)을 추모하는 성격을 지닌 '집념의 미술관(Harald Szeemann: Museum of Obsessions)'전이다. 지난 2~4월 미국 로스앤젤레스 게티센터에서 펼쳐졌다. 이 전시는 제만 자신이 1974년 자신의 할아버지의 삶을 소재로 기획했던 '할아버지: 우리와 같은 개척자(Grandfather: A Pioneer Like Us)'를 재현한 것이다. 제만이 큐레이터로서 어떤 꿈을 꾸었고, 어떤 발자취를 남긴 실천가였는지를 자료 수만 점으로 풍성하게 꾸몄다고 한다. '집념의 미술관'은 제만이 만들어낸 용어다. 그가 사용하던 편지지에 항상 이 말이 새겨져 있었다고 전해진다. 창조적 전시 기획자로서 선구자적 삶을 선택했던 제만의 자기 암시를 선명히 보여준다는 평가다.

작품 대신 작업하는 작가를 전시

제만은 스위스의 '베른 쿤스트할레' 관장 시절인 1969년 기획한 '태도가 형식이 될 때(When Attitudes Become Form)'전으로 명성을 얻었다. 당시 대부분의 전시는 완성된 작품 혹은 오브제를 모아놓는 형태였다. 제만은 이런 관행을 뒤집고 현대 미술 작가들에겐 작품 자체보다 개념을 설정하고 개념화하는 작업 과정 자체가 얼마나 중요한지를 드러내 보였다. 요제프 보이스, 리처드 세라, 월터 드 마리아 등 현대미술계 거장들의 작업 과정을 선보인 전시장은 일종의 실험실이었고, 작가뿐 아니라 큐레이터가 또 다른 창작자라는 인식이 자리 잡게 하는 결정적 전환점이었다.

이후 관장 직을 내려놓고 독립 큐레이터로서 삶을 영위하면서 모토인 '집념의 미술관'을 실천해 갔다. '해프닝과 플럭서스'(1970년), '카셀 도큐멘타5'(1972년), '독신기계들'(1975년), '진실의 산'(1978년), '아페르토'(1980년) 등 주옥 같은 전시들이 그의 머리와 눈·손을 통해 탄생했다. 그는 또 개념미술과 실험미술, 비디오·테크놀로지 아트 등을 현대미술의 총아로 승화시켰다. "큐레이터는 자기만의 진화 방식을 가져야 한다"는 그의 발언은 큐레이터가 하나의 세계를 담아내는 전시의 창조자라는 자긍심을 심어줬다.

스위스 태생 한스 울리히 오브리스트(Obrist·50) 역시 과감하면서도 지속적인 실험으로 경지를 개척했다. 미술관·갤러리를 벗어나 수도원, 부엌, 엘리베이터, 심지어 여객기 등 파격적인 전시 공간을 도입했다. 전 세계로 돌아다닐 수 있는 휴대용 미술관을 선보이기도 했다. 최근 서울에서 열렸던 'Do it!' 전시회 역시 지속 가능한 전시 형식을 보여준다. 지침서에 따라 언제 어디서건 참여하는 사람들에 의해 실현되는 개방성을 특징으로 한다.

미술관 벗어나 수도원·부엌·여객기로

'뮌스터 조각 프로젝트'는 공공미술에 대한 의미 있는 담론을 현대미술의 주요 이슈로 재등장시키는 전시다. 그 중심에 있는 인물은 카스퍼 쾨니히(König·75)다. 그는 1977년 독일 베스트팔렌미술관 관장이던 클라우스 부스만과 이 프로젝트를 공동으로 시작했다. 이후 1987년, 1997년, 2007년, 2017년까지 총 5회에 걸친 조각 프로젝트를 40년간 이끌어 왔다. 지난해 주제는 '몸을 벗어나, 시간을 벗어나, 장소를 벗어나'. 19국 작가 35팀이 참여했다. 쾨니히는 이 프로젝트가 예술의 자율성과 역할에 관한 질문을 던지고 있다고 주장한다. 이를 입증하듯 조각 프로젝트에 참여한 뒤 작품들은 뮌스터 광장, 거리, 산책로, 숲, 호수에 영구적으로 놓인다. 삶과 함께하는 예술적 성찰의 결과를 보여준다.

후 한루(Hanru·55)는 아시아 출신으로 가장 광폭의 행보를 보여주는 큐레이터다. 그는 중국 광저우에서 문화혁명기에 태어났고 청년기에 천안문 사태를 경험했다. 1990년 파리로 이주한 뒤 중국 또는 글로벌주의와 관련한 전시들을 성공적으로 치러내면서 세계적 큐레이터로 부상했다. 중국 현대미술이 미지의 영역으로 남아있던 시절, 그는 중국 아방가르드 예술가들을 유럽·미국에 적극 알리는 중개자 역할을 수행했다. 1999년 베네치아 비엔날레 프랑스관 예술감독으로 황용핑과 함께 공동 작업한 전시는 화제를 불렀다.

프랑스 신고전주의 양식으로 지어진 매끈한 대리석 기둥에 중국풍 동물상들을 얹은 거친 나무기둥들과 뒤섞이는 장면을 연출했던 것. 두 개의 역사를 한 장소에서 보여주고자 했다. 동양과 서양의 역사, 모더니티, 글로벌주의 등 거대 담론 속에서 인간의 문제를 철학적으로 해석하는 큐레이터의 역할을 실현해 나가고 있다는 평가다.