[채승우의 Photographic] (2)

1896년 '훌륭한 자질을 갖추었으나 피냄새를 맡으면 사나워진다'

2018년 '지난 수십년간 우리는 인종차별적이었다' 특집 기사 실어

우리는 사진을 통해 무엇이 찍혔는지 본다. 한데 사진엔 사실 그 '무엇'(피사체)만 있는 게 아니다. 그 '무엇'을 바라보는 '시선', 즉 보는 방식이 숨어 있다. '보는 방식'은 아주 은밀해서 쉽게 알아차리기 어렵다. 언뜻 보기에 사진은 있는 그대로를 보여주는 것처럼 느껴진다. 하지만 우리가 어떤 사진을 좋아하고, 자꾸 보고, 따라 하려 애쓰는 동안 우리는 그 사진의 '보는 방식'에 물들게 된다. '보는 방식'이 문제다.

내셔널 지오그래픽의 고백

내셔널 지오그래픽은 많은 사진가가 좋아하는 유서 깊은 다큐멘터리 잡지이다. 지난 4월호에는 '지난 수십 년간 우리의 기사는 인종차별적이었다'는 제목을 단 편집장 글이 실렸다. '인종'에 대한 특집을 마련하면서 먼저 자기 잘못을 인정하고, 반성 글을 실은 것이다. 이 반성이 중요한 이유는 앞에서 말한 것처럼, 단지 과거의 기사 몇 편이 잘못되었기 때문이 아니다. 그동안 내셔널 지오그래픽의 사진이 보여준 '보는 방식'이 사람들에게 큰 영향을 미쳐왔기 때문이다.

내셔널 지오그래픽은 1888년 창립된 미국지리학회가 같은 해 발행하기 시작한 잡지다. 현재 매월 40국 언어로 제작하며(2015년 기준) 약 650만부를 발행한다. 1980년대 후반에는 한 달에 1200만부를 내기도 했다. 처음에는 지리학회 회원들을 대상으로 발행하는 잡지였으며, 다른 학술지가 그렇듯 글 위주의 잡지였다. 1905년 티베트에 대한 사진을 여러 장 크게 실음으로써 사진 비중이 큰 지금 모습으로 변하기 시작했다. 이때 몇몇 회원은 화보 사용을 늘리는 건 과학에 반하는 행태라면서 학회를 탈퇴하기도 했다. 지금 이 잡지가 사진의 모범처럼 여겨지는 걸 생각해보면 아이러니다.

인종에 대한 관습적 표현이 문제

내셔널 지오그래픽에 어떤 내용이 있었기에 그런 고백까지 했을까? 1896년 아프리카 줄루족 신랑신부의 사진 아래에는 '훌륭한 자질을 갖추었으나 피냄새를 맡으면 사나워진다'는 설명이 있다. 또 1916년에는 '전 인류 중에서 가장 지능이 낮다'며 오스트레일리아 원주민 사진을 실었는데, 이런 것은 극단적 예에 불과하다. 이번 호에서는 사진과 역사 전문가인 존 메이슨에게 과거 기사를 분석해달라고 의뢰했다. 그는 이 잡지가 70년대까지 미국 안의 유색인종을 무시해온 반면, 다른 곳의 원주민은 이국적으로, 행복한 사냥꾼, 고상한 야만인 등 관습적으로만 묘사해왔다고 말했다. 보기의 관습, 보는 방식이 문제라는 것이다.

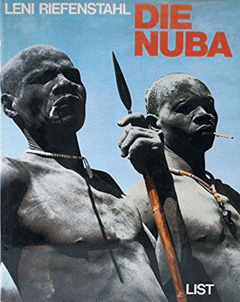

물론 내셔널 지오그래픽만 그런 것은 아니다. 사진가 스튜어트 프랭클린은 다큐멘터리 사진을 보는 방식에 대해 연구했는데, 사진은 탐험, 정복, 지배의 시대에 함께 성장했고 그런 모습이 되어갔다고 말한다. 다큐멘터리 사진은 마치 '희귀 나비를 채집해서 핀에 꽂으려는' 욕심 같았다. 20세기 초 에드워드 커티스라는 유명한 미국 사진가는 미국의 인디언 부족에 대한 사진집을 만들었는데, 그 사진 중에는 한 노인이 전투 의상을 입고 힘없이 앉아있는 사진이 있다. 이 사진에는 이 부족이 사진을 촬영하기 한참 전, 천연두, 홍역, 그리고 위스키 거래의 악영향과 기아로 세상에서 사라졌다는 내용은 담겨 있지 않다. 원하는 것만 골라서 채집하는 것과 같다. 스튜어트 프랭클린은 "사라지고 있는 과거를 향한 동경을 감지하는 곳에서는 어디든지 에덴 같은 이야기들이 생겨난다. 이른바 손상되지 않은 풍경이 상상되는데, 그곳에는 선한 야만인들이 살고 있다"고 말한다.

한국 쪽방촌 사진이 감춘 신화